としての強み

食の中間原料メーカーとして110年以上の歴史と実績があり、各種食品用微生物の独自株や特殊条件の培養にも対応。

ハラール専用工場が稼働予定のため、海外展開を考えているメーカーの大量培養にも対応可能。

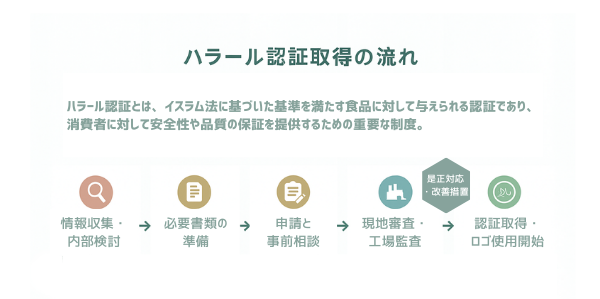

ハラール認証とは、イスラム法に基づいた基準を満たす食品に対して与えられる認証であり、消費者に対して安全性や品質の保証を提供するための重要な制度。

この認証は、原料の選定、製造工程、包装、保管、輸送などすべての工程で厳格な基準が適用され、ムスリム消費者のみならず全ての消費者に安心感を与えることを目的としています。

認証プロセスは、まず企業が必要な資料を整え申請を行うところから始まり、認証機関による工場の現地調査や文書審査が実施され、全工程が適正に管理されているかが確認されます。

最終的に全ての基準をクリアした企業に対して認証が付与され、市場での信頼性向上や国際的な市場参入の大きな強みとなります。ハラール認証は企業の透明性と品質管理の証として、消費者の安全を確保するために欠かせない仕組みとなっています。

世界の人口の約4分の1を占めるムスリムにとって、食品がイスラム法(シャリーア)の基準を満たしているかどうかは、日常生活における非常に重要な要素です。宗教上の理由から豚由来成分やアルコールの摂取を避ける必要があり、その判断は製品の外見や成分表示だけでは容易ではありません。

そこで、第三者機関によるハラール認証が、食品が安心して口にできるものであることを保証する役割を果たします。 認証マークがあることで、企業はムスリム消費者に対して「信頼できる製品である」という明確なメッセージを届けることができ、購買意欲を高める大きな要因になります。

一見ハラールに見える食品でも、原材料の由来や製造工程を詳細に追跡しない限り、真に適合しているかを正しく判断するのは困難です。例えば、調味料や添加物に含まれる乳化剤、香料、酵素などに豚由来の成分が含まれている場合や、アルコールを抽出溶媒として利用している場合があります。

さらに、製造工場のラインが複数の製品で共有されていると、非ハラール食品との交差汚染が生じるリスクも存在します。こうしたリスクは消費者にとって見えにくく、企業の自己申告だけでは信頼を確立しづらいため、専門機関による監査と認証が不可欠となるのです。認証制度は「見えない部分」を透明化し、食品安全の一歩先を示す仕組みといえます。

近年、ハラール市場は年々拡大しており、中東や東南アジアを中心に巨大な消費者層が形成されています。特にマレーシアやインドネシアでは、ハラール認証を取得していない製品は流通が制限されるケースが多く、輸出を考える企業にとって認証は必須条件となりつつあります。ハラール認証を持つことで、単なる国内販売にとどまらず、世界中のイスラム圏市場への扉を開くことが可能になります。

イスラム教徒以外の消費者からも「品質管理や衛生管理が徹底されている証」として評価される傾向があり、販路拡大に寄与します。

ハラール認証の取得は単に「認証マークを得る」ことにとどまりません。その過程で企業は原材料の調達ルートや仕入先の管理体制、製造工程の衛生管理やトレーサビリティ体制などを見直すことになり、結果的に食品安全の全体的なレベルアップにつながります。これにより、ムスリム消費者だけでなく、すべての消費者に対して「安心・安全に配慮する企業」としての評価を得ることができます。

さらに、多文化共生やESGへの取り組みが社会的に注目される現代において、ハラール対応は国際的な企業価値を高める一手となります。 認証取得は、海外市場への参入だけでなく、企業の社会的責任(CSR)の一環としての意義も大きいといえるでしょう。

ハラール認証において最も基本となるのは、原材料の厳格なチェックです。豚肉やアルコールといったイスラム法で禁じられている成分だけでなく、ゼラチンやラード、みりんなど、意識しなければ見落としやすい副原料や添加物まで対象となります。たとえ微量であったとしても、豚由来やアルコール由来の成分が混入していれば認証は下りません。

そのため、原材料の選定段階から十分な調査と管理が求められます。これは単なる成分確認にとどまらず、消費者に対して「信頼できる製品である」という安心感を提供するための大前提といえます。

次に重要となるのが製造環境の検査です。原材料がハラールであっても、製造ラインや保管環境が「ハラム(禁止対象)」によって汚染されていれば、製品全体が不適格となってしまいます。そのため、製造設備や調理器具の洗浄・消毒方法、ラインの切り替え手順、保管庫や輸送時の管理方法に至るまで、詳細な基準が設けられています。

特に、交差汚染(コンタミネーション)を防ぐための工程管理は厳しく、企業は清掃手順や衛生マニュアルを徹底しなければなりません。このような管理体制が整うことで、安定してハラール製品を市場に供給できる環境が築かれます。

ハラール認証の取得・維持には、従業員一人ひとりの理解と行動が欠かせません。例えば、原材料の取り扱いや製造工程に関する知識が不十分であれば、意図せずルール違反を引き起こす可能性があります。そのため、認証審査では従業員がどの程度ハラール基準を理解しているかも重要な評価対象となります。定期的な教育研修やマニュアル整備により、作業員が「なぜその手順が必要なのか」を理解し、日常的に適切な行動が取れる体制を築くことが求められます。

教育を徹底することは、単に認証のためではなく、企業文化として「品質と信頼を守る姿勢」を社内に根付かせる大きな意義を持ちます。

ハラール認証では、製品や原材料が正しく管理されているかも徹底的に確認されます。具体的には、ハラールと非ハラールを区別して保管・輸送しているか、製造記録や検査報告書といった書類管理が適切かどうかがチェックされます。これにより、万が一のトラブルが発生した場合でも、どの段階で問題が生じたのかを遡って確認できる「トレーサビリティ」が確保されます。

書類やデータの整備は煩雑に思われがちですが、国際取引や輸出の場面では非常に重要な信頼の根拠となります。適切な管理体制を整えることは、企業にとって長期的に大きな資産となり、継続的なハラールビジネスの基盤を支えるものです。

ハラール認証の対象は食品や飲料に限らず、幅広い分野に広がっています。食品分野では加工食品や調味料、乳製品、スイーツ、健康食品などが認証対象となり、消費者に安心と安全を提供します。さらに、化粧品や医薬品分野でも、肌に触れるものや体内に取り入れるものに対して成分管理が求められ、アルコールや動物由来成分が含まれていないかが細かく審査されます。

加えて、ホテルやレストラン、小売、物流といったサービス産業でも、提供する料理や施設の衛生・運営体制がハラール基準に適合しているかがチェックされます。このように、ハラール認証は単なる食品認証を超えて、グローバル市場での企業活動全般に関わる包括的な仕組みとして機能しており、国際的な信頼構築や新規市場参入のために不可欠な制度となっています。

グローバルな視点から見ると、ハラール食品市場は急速に成長しており、特に中東、東南アジア、さらには欧米市場においても需要が拡大しています。政府の支援や国際的な経済連携の下、ハラール製品への関心が年々高まる中、企業はこれをビジネスチャンスと捉えた積極的な戦略を求められています。

市場動向を正確に分析し、地域ごとの特性や消費者のニーズを把握することで、適切な製品開発およびプロモーション戦略の策定が不可欠。現地パートナーとの連携や生産体制の現地化も、グローバルブランドの確立に向けた重要な施策となり、国際競争力の強化と持続的な成長に大きく寄与すると言えるでしょう。

ハラール認証の取得は、企業にとって単なるマークの取得に留まらず、全工程の見直しを促す大きな契機となります。認証取得を通じて、原材料の調達から製造、加工、保管、輸送に至るすべての段階で徹底した食品安全管理が実現され、製品の信頼性が向上します。

また、ハラール認証はグローバル市場での競争力を高めるための重要なツールとしても機能し、独自の管理体制を確立することで、国内外の消費者に対して安心で安全な製品を提供できるようになります。

企業はコスト削減と品質維持の両立を実現し、ブランド価値をさらに向上させることが可能です。

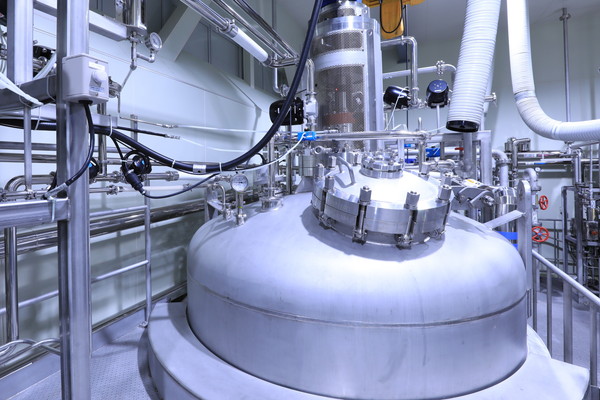

微生物培養分野では、安全性を保証するために全工程での衛生管理と正確な設備運用が必須となります。各工程においてイスラム法に基づく厳格な基準が求められ、原材料の調達から製造、培養、加工に至るまで徹底した管理が実施されます。

例えば、培養槽の清掃・消毒方法、使用される培養媒体の品質管理、さらには交差汚染を防ぐための工程分離など、最新技術と厳密な管理体制が一体となって安全性を確保しています。

また、各工程でのデータ管理やリアルタイム監視システムの導入により、生産プロセス全体の透明性が向上し、生産効率も改善。小ロットから大量生産まで柔軟に対応できる環境が整えられ、ハラール認証取得に向けた取り組みがさらに強化されます。

ハラール認証の審査基準は、原材料の調達、製造工程、包装、輸送に至るすべての段階で極めて高いレベルが要求されます。

各認証機関は、それぞれの文化や宗教的背景に基づいた独自の基準を設けており、企業はその基準に応じた対策が必要です。複数の認証機関の審査基準を比較することで、企業は自社の生産ラインや管理体制の強化ポイントを明確にし、効率的な改善策を策定することが可能。

このプロセスは、国際市場における信頼性向上を図るための非常に重要な取り組みであり、持続的な成長を実現する上で不可欠な要素です。企業はより高い品質と安全性を追求しながら、グローバルな競争環境での優位性を確保できるようになります。

ハラール認証の取得は、日本企業にとって新たな海外市場の開拓と国際的信頼性の確保に直結する取り組みです。特にイスラム圏では、認証の有無が商品の購買判断に直結するため、事前に対応しているかどうかが大きな分かれ目となります。

また、ムスリム以外の消費者にとっても、ハラールは「厳格な衛生・品質基準を満たした証」として評価されるため、結果的に企業全体の信頼性向上にもつながります。

ハラール認証を取得することで、東南アジアや中東市場への輸出障壁をクリアできるようになり、製品の流通や現地取引がスムーズになります。現地では未認証の製品が輸入できないケースもあるため、ハラール対応は販路拡大に不可欠です。

現地の流通業者や消費者はハラール認証の有無を信頼の判断基準として重視しているため、認証取得により企業ブランドへの信頼が高まります。新規契約や販売先の拡大にもつながります。

ハラール認証は品質・衛生に対する企業姿勢を示す証明であり、企業の社会的信頼度を高める要素として評価されます。展示会や営業活動においても競合との差別化要素となります。

多文化共生や持続可能な開発目標(SDGs)に対応する企業姿勢として、ハラール対応は強いアピール材料となり、ESG投資やCSR評価にもつながります。

ハラール認証は短期的な取引条件の達成にとどまらず、中長期的に見ても企業のグローバル戦略を後押しする重要な武器となります。体制構築と維持管理を見据えた計画的な取り組みが求められます。

ハラール認証の取得プロセスは、単なる申請手続きではなく、企業全体の衛生管理体制や原料のトレーサビリティを見直す重要な機会となります。

各ステップにおいて準備すべき事項や注意点を理解することで、スムーズな取得と持続的な運用が可能になります。

認証対象製品の選定や認証機関の比較を行い、自社の対応可能範囲を整理する重要な準備段階です。予算や人員体制もこの段階で見極める必要があります。

原材料リストや製造工程図、衛生マニュアルなど、多岐にわたる資料を整えるための社内体制構築が求められます。証明資料の正確性が審査の合否に大きく影響します。

認証機関との連携を開始し、申請書類の提出や不明点の事前確認を進める段階です。事前コンサルを活用すると、審査時の指摘を最小限に抑えることが可能です。

現場での工程確認や衛生チェックが行われ、設備や従業員管理体制なども含めた包括的な評価が実施されます。この段階が最も厳格であり、準備不足が明確に表れます。

審査結果に応じて改善点を修正し、証拠資料を再提出する必要があるため、改善のスピードと正確性が求められます。改善計画の策定も重要です。

認証機関からの正式な合格通知を受け、製品パッケージにハラールマークの表示が可能になります。取得後も定期的な更新や再審査に備え、継続的な内部監査体制が必要です。

各ステップでの適切な対応と記録の蓄積が、将来的な更新や別製品認証の際にも活用できる資産となります。全社的な視点での取り組みと継続的な改善体制が、ハラール対応企業としての信頼構築につながります。

マレーシアでは、政府機関であるJAKIM(マレーシア・イスラム開発局)がハラール認証を統括しています。イスラム教を国教とする背景から、国レベルで統合された認証制度が確立されており、MS1500などの基準は国際的にも高い信頼性を持ちます。

法的には多くの食品分野で任意の認証制度となっていますが、輸入食肉など特定分野では義務付けがあります。近年はインドネシアのBPJPHと相互承認協力覚書を締結し、両国で発行されたハラール証明書が一定条件下で相互承認可能となりました。ASEAN域内での協力体制も進んでおり、東南アジアにおけるハラール認証の中心的役割を担っています。

インドネシアでは、宗教省傘下の政府機関であるBPJPH(ハラール製品保証実施機関)が認証を管理しています。2019年以前は民間のウラマー評議会(MUI)が中心でしたが、現在は政府主導の体制に移行しました。

ハラール製品保証法(JPH Law)に基づき、国内市場におけるハラール表示には原則として認証取得が義務化されています。世界最大のイスラム人口を抱える背景から、法的義務の範囲が広く設定されているのが特徴です。BPJPHは製品だけでなく、製造工程やサプライチェーン全体まで審査を行い、厳格な管理体制を敷いています。マレーシアとの相互承認協定により、ASEAN域内での流通にも対応しています。

サウジアラビアでは、SFDA(サウジ食品医薬品庁)のもとでハラール認証が実施されています。湾岸協力会議(GCC)の統一基準であるGSO 2055-2を中心に運用されており、加盟国全体で統一された基準を重視する点が大きな特徴です。

輸入品を含め、食品等の輸入通関においてハラール証明書は事実上必須の要件となっています。単独の国による認証では不十分とされるケースがあり、GSO準拠またはSFDA承認機関が発行する証明書が求められます。対象製品や製造プロセスに対する審査も厳格で、GCC基準への適合性が細かく確認されます。湾岸地域全体での統一性を保つため、認証プロセスの透明性と一貫性が重視されています。

UAEでは、ESMA(首長国標準化計量庁)のフレームワークを利用しつつ、GCC基準であるGSO 2055-1などをベースとした認証制度が運用されています。法的に必須ではない場合もありますが、多くの食品輸入・流通において実務上ハラール証明書が要求されます。

GSO標準が広く使われており、ESMA承認団体による認証が現地で広く受け入れられている点が特徴です。と畜や食肉関連の製品については、追加の手続きや別途登録が必要になるケースもあります。サウジアラビアと同様にGCC基準を軸としているため、湾岸地域での流通に適した認証体制となっており、地域統一性を重視した運用が行われています。

ハラール認証は国際取引における信頼の証である一方、制度運用や認証機関の多様化など、実務上の課題も存在します。ここでは、主な問題点を整理します。

国・地域ごとに基準が異なり、国際的な統一基準がないため、ある国で有効な認証が他国では通用しない場合があります。結果として、輸出先ごとに複数認証の取得が必要になり、手続きの煩雑化とコスト増を招きます。

公的機関だけでなく民間団体も多数存在し、審査品質に差があります。書類審査のみで発行するといった不適切運用が制度全体の信頼を損なう要因となります。

原材料調達の見直し、専用ラインの確保、従業員教育、定期監査対応など、取得・維持に継続的な費用と工数が必要です。中小企業には参入障壁となりやすく、輸出先ごとの重複認証で負担がさらに増します。

認証マークのデザインや表記が統一されておらず、消費者が真偽を判断しにくい場合があります。失効後のマーク使用や誤表示は信用失墜や流通停止につながるため、情報開示と監査強化が求められます。

宗教的背景や倫理観への理解不足により、「形だけの対応」になりがちです。ハラールは衛生・品質保証と密接な概念であり、現場運用まで踏み込んだ社内浸透が不可欠です。

輸入国が認めない認証機関の証明書では通関できないことがあります。事前の相互承認確認や追加審査が必要になり、商流の停滞を招くため、国際的な相互承認の枠組み整備が課題です。

制度の信頼性確保には、(1)国際的な基準調和と相互承認の拡充、(2)認証機関の監督と審査品質の底上げ、(3)企業内での教育・標準化・トレーサビリティ強化が必要です。これらが進むことで、消費者・企業双方にとって透明で実務的なハラール市場が形成されます。

ハラール認証は、イスラム法に従って製造・管理された食品であることを保証する制度であり、ムスリム消費者にとって信頼の証とされるものです。ハラール対応が必要な食品は、単に動物性食品に限らず、製造工程や使用される添加物の内容によっても対象範囲が広がります。

とくに加工食品や調味料、スイーツ、サプリメントなどの分野では、一見すると問題がないように見えても、成分の中に豚由来やアルコールを含むものが混入しているケースがあり、細部までの確認と厳格な管理が求められます。

日本企業がグローバル市場、特にイスラム圏へ進出するにあたっては、どの食品が対象かを正確に理解し、準備を進めることが極めて重要です。

| 食品カテゴリ | ハラール認証のポイント |

|---|---|

| 肉・肉加工品 | 動物の屠畜方法や血抜き処理がイスラム法に準じている必要がある |

| ゼラチンを含む商品 | 豚由来ではなく魚由来や植物由来であることが重要 |

| 調味料・ソース類 | アルコールや豚由来成分の混入を避ける必要がある |

| 冷凍食品・インスタント食品 | 多様な原料の一つひとつに対する適切な管理が必要 |

| 乳製品・スイーツ | 乳化剤や香料などの添加物にも注意が必要 |

| 健康食品・サプリメント | 動物由来成分や成分証明の不備が問題となる場合がある |

ハラール認証の対象食品は多岐にわたり、原材料だけでなく製造・包装・保管すべての工程での厳格な管理が必要となります。輸出を目指す企業は、対象製品ごとに対応方針を定め、事前に入念な準備を行うことが成功の鍵です。

増加するハラール需要…

微生物培養受託会社の

取り組みや設備を特集!

食品事業で110年超の実績を誇る老舗メーカーが"ハラール専用"工場を稼働予定。

ハラール認証を目指す企業に向けた取り組みや充実の設備を紹介します。

ここでは、「目的に応じた強み」「対応の柔軟性」「一貫した生産体制」の3つのポイントを基準として選定した、微生物培養の受託会社を紹介。

2023年7月21日時点、Googleで「微生物 培養受託」を検索した際に公式HPが表示された培養受託会社から、食品用や医薬品、化粧品の目的別に選定した3社を紹介します。

食の中間原料メーカーとして110年以上の歴史と実績があり、各種食品用微生物の独自株や特殊条件の培養にも対応。

ハラール専用工場が稼働予定のため、海外展開を考えているメーカーの大量培養にも対応可能。

製造条件の検討段階でも受託でき、研究開発スタッフによる提案が受けられます。

また、試作の相談も可能で、納得できるまで改良に応じてくれるなど、要望に応じて柔軟な対応をしてくれます。

有機化学品の研究開発企業として、創薬の研究からプロセス開発、商品化までの全てのステージを支援しています。

培地や培養方法といった培養条件を提案するなど柔軟に対応。

培養条件が決まっていなくても、神戸天然物化学から提案が可能です。また、最大5,000Lまでスケールアップができるのも強み。

精製技術など様々な技術を統合して、独自の知見から幅広い要望に応える体制を構築しています。

60年以上にわたる、皮膚科学に基づく美容成分の研究で培った開発力と製薬技術を活かし、化粧品の製造から販売を行っています。

OEM・ODMまで幅広く相談が可能です。

植物や微生物など、さまざまな素材からの化粧品原料開発が可能です。

また、小ロットの依頼やオリジナル化粧品原料の開発から生産まで、幅広く対応できます。

選定条件:2023年7月21日時点、Googleで「微生物 培養受託」を検索した際に公式HPが表示された培養受託会社を次のポイントで精査しています。

①目的に応じた強みがあるか

②対応の柔軟性

③OEMなど一貫したサービスを提供しているか

上記すべての条件を満たす会社のうち、以下の目的別に3社を選定しました。

・「食品用」の微生物培養:池田糖化工業・・・食品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で、食品事業として最も創業が古く歴史が長い。

・「医薬品」の微生物培養:神戸天然物化学・・・・医薬品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で唯一、創薬研究からプロセス開発研究、医薬品のGMP製造まで、創薬の全工程において対応している。

・「化粧品」の微生物培養:三省製薬・・・化粧品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で、唯一原料開発からOEM生産まで一貫してサポートしている。