としての強み

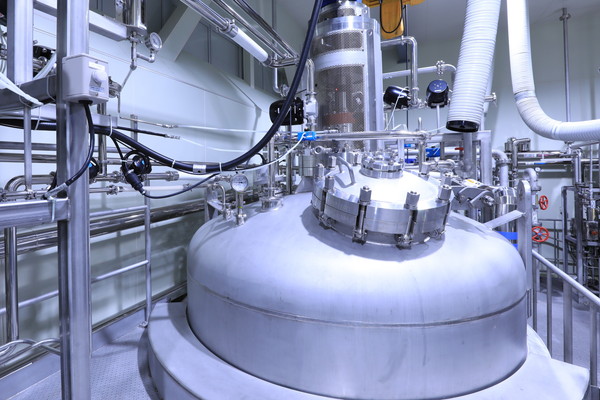

食の中間原料メーカーとして110年以上の歴史と実績があり、各種食品用微生物の独自株や特殊条件の培養にも対応。

ハラール専用工場が稼働予定のため、海外展開を考えているメーカーの大量培養にも対応可能。

こちらの記事では、2024年3月に発生した小林製薬の紅麹問題に関連して、健康食品の安全強化のためのGMP認証について紹介していきます。GMP認証とはどのようなものなのか、被害を起こさないためのGMPのポイントについてまとめました。

2016年に小林製薬では米麹の一種である「紅麹」を食品原料として供給をし始め、2021年2月に「紅麹コレステヘルプ」というサプリメントを発売しました。その後、2024年1月に医師により小林製薬に対して「サプリを服用した人の中に腎疾患が見られる」との報告がありました。その後、3月22日には記者会見で問題が公表され、国や保健所への報告も行われました。

この問題では亡くなった方や入院した方が確認されるなど、健康被害についての報告が多数寄せられています。

問題となった原因には、青カビの混入によって生成されたと見られるプベルル酸が原因物質であるとほぼ確定した調査結果が公表されました。プベルル酸は、紅麹を培養する段階で、ドラム内に青カビが混入したことにより生成されたと推定されています。

小林製薬は、この健康被害に関連する製品回収費用や医療費などの補填費用として累計127億円の特別損失を計上しました。

上記の問題を受け、消費者庁ではサプリメントに微生物由来の原材料を使用する場合の規定を新たに盛り込んだガイドラインの改正を行いました。錠剤やカプセル剤などのサプリメント製造を行う場合については、品質を一定に保つための適正製造規範(GMP)を示したガイドラインを消費者庁が定め、事業者に対して推奨を行っています。

今回のガイドライン改正では、サプリメントの製造にあたり微生物由来の原料を使用する場合、以下の二点について確認できるように原材料の規格を設定し、分析を行うよう求めています。

従来、サプリメント型の機能性表示食品においてGMPは推奨とされていましたが、今後は義務化され、販売にあたってはGMP認証を取得した工場で製造することが求められます。また、医師の診断により健康被害が確認された場合には、事業者が保健所や消費者庁などへ速やかに報告することが義務付けられています。

政府では、サプリメントの製造工場においてはGMPの認証を義務付ける対策を示していますが、原材料工場については今後検討としています。

消費者庁はこの理由を明言していませんが、背景にはいくつかの課題があると考えられています。たとえば、原材料メーカーの中には、一般食品と健康食品を同じ工場で製造している事業者もあり、一律にGMP認証を義務付けることが難しい状況があります。また、原材料を海外から輸入しているケースも多く、トレーサビリティの確保が困難な点も指摘されています。

GMPでは、すべての工程における作業を記録に残すことが求められています。作業内容や時間、担当者を記録・保存しておくことで、万が一異常が発生した場合に、過去の工程を見返すことができます。記録を見直すことで、製造された日時や場所、方法などを正確に把握できます。

GMPでは衛生管理は非常に重要な基本原則です。詳細なルールや作業標準を定め、日々の業務の中で徹底した管理を行います。

サンプリングによる品質管理も、GMPにおける重要な項目のひとつです。基準データと製造した原材料のデータを比較し、品質に問題がないかを確認します。もし異常が確認された場合には、そのまま次の工程に進んで製品化されないよう、管理体制を徹底します。このように、GMPの基準を守ることで、常に一定の品質を保てるように管理していくことが大切です。

こちらの記事では、紅麴問題を通じて製造管理体制の重要性に触れ、製品の安全性を守るためのGMPについて紹介してきました。健康被害を起こさないようにするため、GMPの順守が極めて重要なポイントとなります。もし自社製造や管理に限界があると考えられる場合には、委託製造を検討することもひとつの方法です。

また、原材料工場へのGMP認証は現時点では見送られていますが、原材料工場でGMP認証を取得していることが望ましいでしょう。以下のページでは、GMP製造に対応している微生物培養受託会社を紹介していますので、参考にしてください。

増加するハラール需要…

微生物培養受託会社の

取り組みや設備を特集!

食品事業で110年超の実績を誇る老舗メーカーが"ハラール専用"工場を稼働予定。

ハラール認証を目指す企業に向けた取り組みや充実の設備を紹介します。

ここでは、「目的に応じた強み」「対応の柔軟性」「一貫した生産体制」の3つのポイントを基準として選定した、微生物培養の受託会社を紹介。

2023年7月21日時点、Googleで「微生物 培養受託」を検索した際に公式HPが表示された培養受託会社から、食品用や医薬品、化粧品の目的別に選定した3社を紹介します。

食の中間原料メーカーとして110年以上の歴史と実績があり、各種食品用微生物の独自株や特殊条件の培養にも対応。

ハラール専用工場が稼働予定のため、海外展開を考えているメーカーの大量培養にも対応可能。

製造条件の検討段階でも受託でき、研究開発スタッフによる提案が受けられます。

また、試作の相談も可能で、納得できるまで改良に応じてくれるなど、要望に応じて柔軟な対応をしてくれます。

有機化学品の研究開発企業として、創薬の研究からプロセス開発、商品化までの全てのステージを支援しています。

培地や培養方法といった培養条件を提案するなど柔軟に対応。

培養条件が決まっていなくても、神戸天然物化学から提案が可能です。また、最大5,000Lまでスケールアップができるのも強み。

精製技術など様々な技術を統合して、独自の知見から幅広い要望に応える体制を構築しています。

60年以上にわたる、皮膚科学に基づく美容成分の研究で培った開発力と製薬技術を活かし、化粧品の製造から販売を行っています。

OEM・ODMまで幅広く相談が可能です。

植物や微生物など、さまざまな素材からの化粧品原料開発が可能です。

また、小ロットの依頼やオリジナル化粧品原料の開発から生産まで、幅広く対応できます。

選定条件:2023年7月21日時点、Googleで「微生物 培養受託」を検索した際に公式HPが表示された培養受託会社を次のポイントで精査しています。

①目的に応じた強みがあるか

②対応の柔軟性

③OEMなど一貫したサービスを提供しているか

上記すべての条件を満たす会社のうち、以下の目的別に3社を選定しました。

・「食品用」の微生物培養:池田糖化工業・・・食品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で、食品事業として最も創業が古く歴史が長い。

・「医薬品」の微生物培養:神戸天然物化学・・・・医薬品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で唯一、創薬研究からプロセス開発研究、医薬品のGMP製造まで、創薬の全工程において対応している。

・「化粧品」の微生物培養:三省製薬・・・化粧品関連事業を中心に展開している微生物培養受託会社の中で、唯一原料開発からOEM生産まで一貫してサポートしている。